移住先の島原半島で旧素麺工場を改装。近所で完結する生活を目指す夫婦『alieto. 大野航さん 聡子さん』

2025.04.16 こと ひと みせ

南島原市有家町に、ショップ・カフェ兼ゲストハウスのalieto.がある。

旧素麺工場を改装してつくられた建物内で、環境と身体に配慮した商品が販売されているほか、コーヒーなどのドリンクもいただける。

こちらを営むのは、大野航さんと聡子さん夫婦で、二人とも長崎県外からの移住者だ。

なぜ、夫婦で南島原に移住し、alieto.を営むことになったのか。

二人の生い立ちと、出会ってから移住し、alieto.開業に至るまでを追った。

旅先での出会いが楽しくてゲストハウス開業を志す

夫の航さんは大阪のベッドタウンで産まれ、怒るのが苦手な父と代わりに怒る母、優しい兄とともにすくすく育った。

トークイベントの前に行われたアンケートで、幼少期の印象に残っていることに「学校に侵入した犬がニワトリを襲っていた光景」を挙げた。

航「家族のニワトリのうち、お父さんとお兄ちゃんがやられて、お母さんと妹が生き残ったんですよってなったときに、自分のなかで腑に落ちた感じがしました。そんなもんなんだなって」

幼いときに見た衝撃的な光景が、後の考え方や生き方に影響したそう。

ちなみに、目撃者は航さん一人。なぜ航さんだけが目撃したかと言えば、みんな教室にいるなか一人で廊下に出ていたからだという。落ち着きのない子どもであった。

一方、祖父母が本をたくさん与えてくれた影響で読書が趣味だった。

高校時代に読んだ沢木耕太郎による紀行小説の「深夜特急」に影響され、バックパッカーを志すようになる。

そして大学生になり、初めて東南アジアを2ヶ月間旅をした。

まず向かったのは、バックパッカーの聖地と言われるタイのバンコクにあるカオサン。

なぜ、カオサンが聖地と言われているかというと、インターネットが普及していなかった時代、カオサンは旅に必要なグッズや情報収集の場として栄えていたため、バックパッカーが集まる場として有名になったとか。

ここで多くの旅人と出会い、バックパッカー旅の虜となった航さん。

一度帰国するも、大学を2年間休学して再度バックパッカーとして、世界各地を旅した。

旅をするうちに、ゲストハウスに宿泊して人と出会うことが一番の楽しみになったそう。さ「ずっと旅を続けることはできないけど、ゲストハウスを開いて誰かに来てもらえば、ずっと旅行できる」と思いつき、ゲストハウス開業を志すようになった。

大学卒業後に就職し、お金を貯めるために4年間懸命に働いた。

そして退職後、宿泊業の勉強をするために「ブラウンズフィールド」へ就職する。

ブラウンズフィールドとは、千葉県の房総半島に位置するいすみ市にあるエコヴィレッジだ。ここには自然農法の田畑や古民家を改修した宿泊施設、カフェが併設されている。さらに、2年間の共同生活を送りながら自然と調和した持続可能な暮らしを実践できるプログラムが用意されており、食や農業など多様なきっかけで集まった人同士が集まり、一緒に生活する。

そこで、一緒にalieto.を営む妻の聡子さんに出会うことになる。

玄米を噛み続けて見えた宇宙に退職を決意

小さい頃はとにかく人見知りだったという聡子さん。

福岡で産まれたが、転勤族の父に連れられ鹿児島や沖縄、福岡県内を転々とし、転園と転校を繰り返した。

「初めて教室に入るときは怖かった、妹を盾にして歩いた」というくらい恥ずかしがり屋だったが、母の言葉「ケセラセラ(なるようになる)」に支えられ、学校に通った。

この言葉には、大人になってからも支えられたという。

学生時代は新体操に打ち込んでいたが、母から「手に職をつけなさい」と教えられ、資格取得を志す。その後、学校の授業で作業療法士の仕事を知り、専門学校に通い資格を取得。

病院に就職し、作業療法士として11年勤務する。

勤めながらも食に興味があった聡子さんは、料理教室に通っていた。

そこである日「かむかむクラス」という講座が行われた。

「ありがとうございます」と20回唱えながら、玄米を噛むというシンプルな内容だった。

しかし、唱えながらちょうど200回噛んだところで、聡子さんには宇宙が見えた。

「だめだ!仕事やめよう!」

そのときに直感した。

さすがに「宇宙が見えたからやめます!」とは職場に言えなかったが、理由をつけて1年後に退職した。

仕事をやめることを決断して、この先を考えているときに見つけたのがブラウンズフィールドに住み込みで働く人の募集だった。

聡子「ブラウンズフィールド主催の中島デコさんはマクロビオティックの料理研究家をされていらっしゃるし、暮らしのなかからマクロビオティックがどういうものか学びたいと思って応募しました」

その後ブラウンズフィールドで働きだすが、最初は自由に何でもやっていい環境に戸惑ったという。

聡子「決められた範囲内で、指示に対してどう効率よくこなすか考えながら長年働いていたので、ブラウンズフィールドの自由すぎる環境に戸惑いました。やりたいことは何でもやっていいと言われるので、逆にどうしたらいいのかなと。最初の3ヶ月はちょっと鬱になりました」

でも、しばらくしたら暮らしにも慣れてきて、自分のやりたいことが見えてきたという。

聡子「今まで人の目を気にして生きてきたんですけど、気にしたところで気にしてる人いないなっていうのに気付きました。一緒に生活している人の話を聞くうちに、自分だったらこういう生き方したいんだなっていうのが分かってきました」

ブラウンズフィールドでの暮らしに大きく影響され、人の目を気にすることをやめた聡子さん。人見知りを超えたところにある「わくわくする感情」を優先するようになった。

卒業後は、ブラウンズフィールドで出会った方たちを訪ねることにした。

半年程海外に行き、さまざまな国の暮らしを体験したり、文化に触れたりした。そこで改めて、日本の良さに気が付く。

旅から帰国後、ブラウンズフィールドを1年遅れて卒業した航さんと結婚し、拠点探しの旅に出発する。

八百屋兼自然食品ショップとしてスタートしたalieto.

拠点探しをするうちに、九州に辿り着いた大野さん夫婦。

島原半島を訪れたきっかけは「ちゃんぽん」だった。

熊本からフェリーで島原半島に渡れることを知った。

航さんがちゃんぽんを食べたことがなかったため、「食べに行こうか」とフェリーに乗り、長崎県入りをし、南島原市に立ち寄る。

そこで、共通の友人を介して物件の大家さんと出会い、旧素麺工場の物件を紹介された。

ゴミだらけな挙句、天井に空いた穴から空が見えるようなボロボロな物件だったが、可能性を感じて借りることを決めた。

建物のリノベーションは、自分たちで行なった。

大量の物を出したり、壁を剥がしたりして、間取りを大きく変えた。

一方、昔の趣も残せる部分は残した。

素麺工場の前は豚小屋だったらしく、そのときの名残で土壁があった。しかし、一部の土壁には本来土壁の土台になっているはずの竹小舞がなかった。

そのことを古民家再生の手助けをしている建築士に相談したら、日干しレンガを使用するのが良いとアドバイスを受けた。日干しレンガ工法とは、土砂と水を粘土状になるまで混ぜたものを型に流し込み、天日干しで乾燥させてレンガを作る方法である。

教えてもらうにあたり、他の人にも知識を共有したいと思い、日干しレンガを作るワークショップを開いた。これがalieto.で開催した初めてのワークショップとなる。

その後も、リノベーションは続いた。

航さんが掲げる「ゴミを作らない」というミッションを元に、解体して出てきた物は、捨てずに使い切ることを目標にし、あらゆる場所に活用した。

また、捨てられていたシンクや瓦も拾ってきて加えていった。

リノベーションしながら、ここで何をしようか考えていたときに、移住者の先輩に「オーガニック野菜が買えるお店がないんだよね」という話を聞いた。

「それなら私たちでやったらいいじゃん」と思い、軒先で野菜や自然食品を売るようになった。

しかし、始めてすぐ売れ残った野菜や食品をどうするかという問題に直面する。

そこで、室内に喫茶スペースを作り、売れ残った食品を使った菜食メニューを提供し始めた(現在は提供停止中)。

あるときは、近所の人に「買うもんがない!」と言われたので、気軽に来てもらうためにコーヒーを出し始めた。必要に応じて、お店のスタイルは徐々に変化していく。

また、喫茶スペースなどを使用し、さまざまなワークショップを定期的に開催するようになった。企画を主に考えているのは、妻の聡子さんだ。

色々やりたいことが浮かんでくるそうで、航さん曰く「スケジュールを埋めるのが得意」とのこと。常連さんの特技があれば「それワークショップでやりましょう!」と提案し、刺繍や書初めなど、さまざまなワークショップを開催した。

聡子「いかに自分がワクワクするか、というところを大事にしています。どういうのが人にウケるかという視点で考えると、だんだん自分が苦しくなるなって思うので。私がやりたいから開くので、共感する人来てください!っていうスタンスでやっています」

今一番やりたいことは、「経験豊富な人生の先輩たちの知恵のシェア」だという。

以前開催した地元の農家さんが教える野草ワークショップでは、参加者が各々が持ち込んだ野草を、食べれるか食べられないか判断してもらい、調理してみんなで食べた。

今後どんなワークショップが開催されるのか楽しみだ。

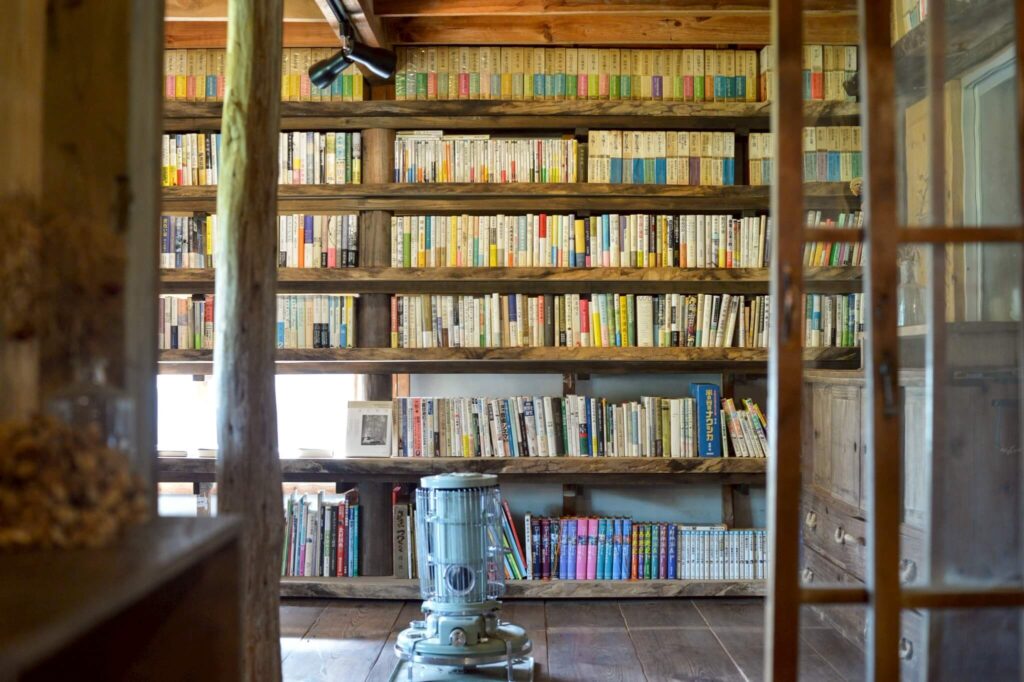

さらに、建物の2階を寝室としたゲストハウス「よむやど 雨と余白」をオープンした。宿のコンセプトは読書。図書スペースから好きな本を選び、部屋や喫茶スペースなど、自分の好きな場所で楽しんで欲しいとのこと。

希望者には「書処好日」という、生年月日やいくつかの質問に対する回答から、おすすめの一冊を用意するサービスも行なっている。自分に合う本を見つけたい方は、ぜひ訪れて欲しい。

目指すは近所で完結する生活

トークイベント前に行われたアンケートにおいて、航さんはコンセプトに「拡張井戸端をつくる」を挙げた。

航「要は人が集まる場所のことです。車社会の現代では、偶然は作り出さないと作れないんですよね。人が通る道に店ができたら人が来て、天気の話や身の上話をする、その場所がalieto.であったらいいなと思っています」

一方の聡子さんのコンセプトは「百姓になる」ことだ。

聡子「百姓とは、農家であること以外に『百のことができる人』という意味も含まれています。できることが百ある人を目指したい。また、もし近くに百のことができる人がいれば、ご近所同士で完結した生活ができます。今の時代は遠くから物を取り寄せたりしてるけど、半径2m以内で生活できたらいいな」

どちらのコンセプトにも共通しているのが「ご近所で成り立つ生活」。

航「alieto.の副題となる『土と也り土と或る』とあるのですが、これを分解すると『地域間で解決できる生活』となります」

聡子「生活が長崎、島原半島と、どんどんミニマムにできたら良いなと感じています」

自分たちで野菜を育てたり、ご近所の人と助け合ったりしながら、地域内での持続可能な生活を目指す二人。今後も、地域や人の新たな魅力を発掘し、伝えてくれるだろう。

ライター後記

全く異なる境遇で育った二人が共同生活の場で出会い、初めて訪れた土地でお店を開く。

なんてドラマチックな人生なんだろうと思ったが、張本人のお二人は穏やかな笑顔で語っていたので、まるで「人生の楽園(テレビ朝日系列の番組)」を見ているような気持ちになった。